|

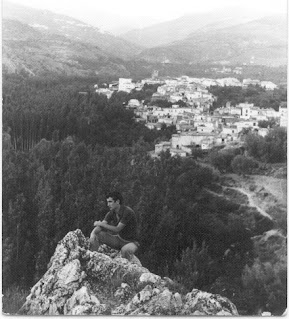

| Cádiar 1972 |

Siempre he pensado que el realismo mágico bien pudiera haber nacido en La Alpujarra. Siempre cavilé que el primer habitante de Macondo pudo ser un paisano nuestro que, arrastrado por la necesidad, cruzó el océano con el propósito de hacer las américas, y tanto él como sus descendientes acabaron conspirando y soñando una condena de soledad que les duró más de cien años. Como tantos que se quedaron aquí José Arcadio Buendía era un personaje de ficción que bien pudiera haber sido real, y su maleta, tan ligera en cosas materiales, iba repleta de viejos personajes imaginarios.

Como si saliese de la máquina del tiempo recuerdo mi infancia por destellos, llenos de emociones que relampaguean como chiribitas en mi cabeza. Una edad repleta de magia, de aventuras, de olores, y de narradores imaginativos que contaban las mismas historias con diferentes matices una y otra vez, historias llenas de superstición, de inventos asombrosos, relatos en los que la subjetividad de la fantasía ocultaba la realidad. Años en los que no había relojes pero teníamos tiempo y nos sucedían cosas, un tiempo mucho más lento, con horas muy largas y días que parecían semanas; un tiempo que, al contrario que la tensión arterial, que te sube cuando te la tomas, se fue acortando conforme comenzamos a medirlo; un tiempo que se reducirá más aún, cuando nos abandonen las pasiones, y la monotonía de nuestra vida llegue a esos días en los que, sentados al brasero, casi sin percibirlo, se nos resbalen las estaciones una detrás de otra.

Los primeros cuentos que recuerdo los oí en el seno de mi propia familia cuando estaba mi abuela entre nosotros, y antes aún, cuando mi abuelo vivía y los nietos revoloteábamos a su alrededor, mientras se hacían los mantecados para la pascua, la torta en lata para la matanza o los buñuelos que tanto nos gustaban, y después los mayores, se sentaban al brasero o junto a la chimenea y, allí, durante largas horas, mientras la lluvia de antes y el viento de antes gemían en el terrao, al atravesar las cámaras. Para retenernos junto a su regazo, surgían las historias, siempre de otros tiempos, casi siempre de otro lugar; historias, de mendigos harapientos o mantequeros despiadados, a menudo de princesas moras o cristianas, casi todas historias tristes, como dándonos a entender que, a pesar de los tesoros que nadie encontró, allí nunca había salido nada bien, que aquella tierra no tenía remedio; recordando a personas que se habían marchado a América, donde, visto desde aquí, si había futuro. Al anochecer, el fuego y la sangre nos unía y nos inspiraba; la lumbre y las palabras servían para ahuyentar el frío y acortar las largas noches de invierno.

De la misma forma los olores, variados, maravillosos, de esa infancia adonde vuelvo con el más mínimo aroma que percibo, con cualquier estampa que observo, o con un minúsculo detalle en el que aprecie la magia de aquellos años. Cuando veo una botella de anís o huelo su aroma siempre me viene Cádiar a la memoria asociada a ese olor dulce de mi primera borrachera, pillada bajo el ronroneo de las palomas un Sábado Santo en la torre de la iglesia: a José Antonio y a mí se nos ocurrió que había que combatir el frío, en tanto que, agarrados al badajo de la campana, aguardábamos la señal para repicar a Gloria. Mi casa me la recuerdan otros olores maravillosos que de vez en cuando me asaltan sin esperarlo, como el arroz con leche y las natillas recién hechas, las talvinas con picatostes que ya nunca comemos, o la mención del horno que me evoca a mi abuela preparando el amasijo, siempre con alguna zolleta que devorábamos en caliente. Pero, de la misma manera, también recuerdo algún olor más prosaico relacionado con la limpieza de la zahúrda, pues mi casa de entonces era como el Arca de Noé, con todo tipo de animales que había que limpiar; como mi padre me decía: “más animales tiene Noé y su hijo los limpia cada siete días” (evidentemente mi padre no había leído a Saramago).

Luego está mi barrio, ese barrio al que recuerdo como salido del realismo mágico, con todas las puertas abiertas por las que yo entraba y salía como por la mía. Del barrio me vienen a la memoria hogares y personas: como en casa de Nicolás que era el mejor sitio para esconderse en los graneros o en las cuadras, renovadas de paja, donde siempre teníamos un merceor que se balanceaba a ritmo de cuentos o canciones para mí incomprensibles. La casa de Frasquito y Paula con el tinao lleno de maíz recién cortado, y bajo la escalera la espuerta donde se habían arregostao el gato y el perro a dormir juntos buscado el uno el calor del otro; cuando yo entraba, salían corriendo escaleras arriba como avergonzados de su ambiguo maridaje, y donde en los días de lluvia Frasquito hacía soga y pleita sin cesar mientras me explicaba cosas del tiempo y del campo. La casa de Isabelica y Fabián con su olor a plancha, donde Antonio, su hijo, y yo, teníamos el escenario ideal para nuestras diabluras que Isabel siempre nos pasaba con su frase, -son cosas de niños-: como aquel día que nos rapamos el pelo con las tijeras de coser, Isabel se hartó de reír, pero mi madre nos atizó una buena japuana y cuando salimos llorando nos decía: “llorad, llorad, que cuanto más lloréis menos meáis”. En la casa de Juan Miguel que jugábamos a los santos en la cocina, esos que hacíamos con los recortes de las cajillas de mistos, mientras su madre hacía el puchero, sin importarle lo más mínimo que levantáramos el yeso del suelo con la teja que, después de jugar, guardábamos de un día para otro en la misma cocina. En casa de Carlos, que era como una extensión de la nuestra, pues nos comunicábamos por el huerto; con Carlos profundicé de tal manera en las travesuras que a veces pienso que estamos vivos de puro milagro: nos bañábamos en balsas llenas de estiércol, tirándonos al agua dando saltos mortales precedidos de una carrera para salvar el borde; montábamos a galope sobre los lomos de su burra por vericuetos estrechos y que alguna vez nos tiró al suelo; íbamos a toda leche sobre una bicicleta sin frenos, que había abandonado mi primo Pepe, a la que deteníamos metiendo la zapatilla entre el cuadro y la rueda hasta que salía humo de ella y nos quemaba la planta del pie. Practicábamos algunos juegos tan brutos que me da vergüenza recordar. En definitiva que nos abríamos la cabeza a pedradas y nos desollábamos el cuerpo a trapajazos y no pasaba nada, eran cosas de niños y las escalabrauras nos las curábamos, a escondidas, en casa, con jabón casero, yodo y algún coscorrón que otro, en el otro lado de la cabeza cuando nos descubrían. Los chaveas estábamos todo el día en la calle, llenos de sabañones en invierno, con pantalones cortos y botas catiuscas que se comían los calcetines a la primera carrera, pero eso sí, llevábamos puesto al cuello, para protegernos la garganta, nuestro estadal de San Blas, y en verano estábamos todo el día al sol, saltando balates, atravesado bancales, y trepando a los árboles, sin protección solar, bebiendo agua en cualquier charca del barranco o en la acequia por la que pasábamos, comiendo fruta con las mismas manos con las que habíamos untado la lechetrezna a los espartos para la liria. Por eso digo que, gracias a San Blas, estamos vivos de milagro.

De mi barrio recuerdo especialmente a mi vecino Cristóbal el Cascaracebolla. Había convertido su vida en una leyenda. Su comportamiento, actividades o labores eran míticas, llenas de la plasticidad de la novela realista centroamericana. Podía interpretar cualquier papel de los cuentos que él mismo inventaba en cualquier escenario cotidiano, relataba esos cuentos con las voces de sus personajes y las adrezaba de efectos especiales y cuando el ambiente era íntimo sembraba presagios que los niños, después, esperábamos encogidos de expectación. De éste creo que es del que más aprendió García Márquez. Cristóbal era un hombre bueno, generoso, soñador e ingenuo, que vivía por el puro, simple y gratuito placer de contar un cuento, y lo hacía por propia iniciativa o a petición de su público, que era el barrio entero. No había desfarfolle ni desgrano al que no se le invitara el primero, como el alma de la reunión. Los vecinos nos sentábamos en el portal en torno a una pila de maíz que olía a farfolla fresca; se ponía un bigote con los pelillos del jilote de la panocha y entonces comenzaba Cristóbal sus relatos, creo que el primero de la serie era el del gigante que venía de la sierra y que ponía un pié en la Cruz de Juviles y el siguiente el la Placeta del Prado, que llegaba tan sediento que se bebía la balsa de Narila llena de gazpacho, y yo entonces me imaginaba la balsa vacía, el prado sin regar, y todos los huertos sin tomates ni pepinos; conseguía que soñara con el gigante, que sólo tenía un ojo, y que, sin permiso de los dueños, había echado en su gazpacho todos los tomates maduros con los que se había topado, y que, en nuestro caso, días antes habíamos envarillao mi padre y yo en las paratas. ¿No es eso magia? Conforme avanzaba la noche y los más jóvenes entrabamos en duermevela el tono de los relatos de Cristóbal se hacía más atrevido: quiero recordar que alguno de ellos, posteriormente, lo he visto en televisión, por lo que estimo que mi vecino entre sus discípulos también cuenta con algún guionista afamado.

Mi tío Pepe "el de la Luz" también me contaba historias. Solían ser cortas, a modo de chascarrillo, y éstas las rellenaba yo con mi imaginación. Una vez me contó que trabajaba en la vieja central del río, más arriba del agua agria, ya cerca del puente de Bérchules; un molino de piedra y de cal a cuya puerta daba su generosa sombra un enorme y viejo nogal como elemento imprescindible en la vida de la fabrica, hasta que un día el viento huracanado lo arrancó de cuajo y dejó a la central desprotegida del sol de mediodía que caía de macetilla en los meses del verano. Decía mi tío que allí, en la central, hacían la luz, y como yo no entendía el proceso, añadía que era muy sencillo, que el agua, precipitándose del canal, caía, a gran velocidad en el molino, por un agujero y, de los golpes, salía pulverizada para llegar de nuevo al río por el túnel, entretanto las turbinas se cargaban de luz. Y así lo entendí, pensando en la fabriquilla, donde nací, para mí las turbinas eran como las enormes cubas que tenía mi abuelo, las del vino, pero que en lugar de vino estaban llenas de luz, que salía de los golpes de apalear incansablemente el agua hasta convertirla en brillo, y por eso mi tío tenía los pelos amarillos, de las chispas que se escapaban de tanto golpear el agua, que con su escasa barba de aquellos días, también amarilla, le daban un aspecto extraño, como si, la tarde antes, se hubiera caído de boca en una chumbera. La luz, procedente de las tinajas, la traían en pellejos que cargaban en reatas de mulos, y la vaciaban en el transformador del pueblo, y así, por los cables, que con tanto gusto aún adornan las fachadas, llegaban en finos y brillantes chorros a las bombillas de las casas; chorros tan brillantes y rápidos que si los tocabas te daba calambre. De esta manera podíamos ver por las noches, aunque en realidad las encendíamos poco, porque teníamos a mano nuestro viejo candil, y porque, en aquellos años, sin tratados de economía ni ninguna otra sandez, sabíamos como administrar con rigor la miseria.

Pasaron esos primeros años y sin saber cómo empezó a aflorarme pelusilla en el bigote y a tomar bríos que dibujaron en mi cuerpo las primeras cicatrices de mis fechorías, cosechadas en los juegos olímpicos que a diario celebrábamos en la Placeta del Prado: salto con pértiga del caz, los cien metros lisos en zancos, el salto de longitud y balanceo colgado de una rama de los peloteros. Ante estas señales mi padre interpretó que había llegado el día en el que tenía que hacer algo para frenar mis desenfrenados ímpetus: me explicó el uso del mancaje, de la hoz y la horquilla y la importancia de que los pechos de la paratas estuviesen siempre bien limpios, me colgó del hombro una pesada valija de la que, a diario, salían noticias para las gentes del pueblo. Yo no era consciente en esos días de lo importante que fue en mi vida esta tarea de cartero y me lo tomaba como una carga, pero ahora si sé que fue como un entrenamiento continuo para una carrera de medio fondo, y sobre todo fue en ese trabajo y en esos días cuando comencé a fraguar este amor que siento por mi pueblo, entendiendo por mi pueblo sus rincones que conocí a fondo, sus costumbres que empecé a practicar, pero sobre todo las personas con las que comencé a relacionarme. Me sentía universal, ya no era el barrio, era el pueblo entero el que me abría las puertas. Empecé a hablar con gentes de todas las edades, que siempre me trataron con respeto y mucho cariño. Muchos, como era costumbre y sobraba tiempo, comenzaron a contarme historias, y yo, de vez en cuando, me detenía con aquellas personas a las que fui estimando. Hice de recadero y de celestina entre novios enfurruñados y algunos de éstos hasta se volvieron a juntar, y por el modo en que me tratan, siento que agradecen mi mediación de antaño.

Me detuve a menudo con personas estupendas como Juan Cabrejas, con quien leía la "Hoja del lunes", hablaba de deportes y me contaba historias que había vivido antes de llegar al pueblo. Descansaba al soltar el último periódico en la tienda de María que solía regañarme, siempre con razón, por mis fechorías y por las de mis amigos, cometidas cualquier tarde anterior, pero se le pasaba en seguida su enfado cuando le llevaba la carta de un soldado que por aquellos años le escribía, y que después fue el mejor banquero que he conocido. De igual modo me gustaba pararme en la tienda de Paco el del calvario y charlar un ratillo con él y disfrutar de su serenidad y buen humor. El Calvario era un lugar entrañable con su recacha bien soleada en la fachada sur de la tienda, donde se formaban unas tertulias muy interesantes: una vez oí a Ricardo Lunares, un tanto nervioso y moviendo el callao, quejarse de que estaba perdiendo la vista: “cada día veo menos”, -dijo-, a lo que José Alcázar le contestó, con su habitual tranquilidad, “pues yo, cada vez veo más”, “¡pero hombre, eso cómo va a ser!”, -replicó Ricardo-, a lo que José, para zanjar la cuestión, contestó resignado, “que si hombre, que sí, que antes veía pasar por aquí a Gualda y ahora pasan Gualda y Servando”. Creo que todos los que oímos la respuesta nos quedamos pasmaos. Y es que eso de la competencia siempre ha sido duro de llevar, pero si además te viene a pares, es preferible no ver para no irritarse. La tienda de Paco tenía todo el corteinglés de entonces comprimido en unos estantes de madera repletos de todo lo necesario y en un orden preciso: sobre el mostrador se abarrotaba el papel de estraza, el bacalao seco, los arenques prensados, sardinas en cuba, que formaban círculos plateados con ese olor a sal propio de los puertos pesqueros, y el “diario de Marbella”, recibido con unos días de retraso, que Paco leía entre cliente y cliente, abierto por una página central. Próxima a la tienda se encuentra la Placeta de la Posá que al entrar en ella me llegaba, como una oleada, el aroma del pan recién hecho, uno de los perfumes con los que asocio ese lugar.

Al pasar el barranco corría a toda velocidad, tomaba la cuesta de la terrera y no paraba hasta llegar a la alfarería, donde siempre me recibían con alegría y mucho cariño: allí me gustaba ver a los hombres con esas mazas enormes malear a fuerza de golpes el barro; cuando me iba el tío Serafín que se había quedado sentado, a la sombra, sobre una silla de anea, me miraba y se despedía de mí con un bostezo sonoro, interminable que parecía cargar con muchos años de duro trabajo; cuando, ya de regreso, volvía por el tinao que unía las casas de Pepe Vílchez y de José "el Dormio", aún oía el eco de su repetido lamento.

Desde este punto, ya casi sin noticias que dar, deshacía el camino dándome con los talones en el culo porque los amigos me esperaban para bañarnos en el río o en cualquier balsa que estuviera llena.

| |

| La Venta Mora. Un baño con los amigos: los tres de abajo ya se fueron. |

Este artículo se publicó en la Revista Abuxarra con motivo del 313 Festival de Música Tradicional de La Alpujarra.

ResponderEliminarPreciosa narrativa Pepe. Cómo definirías el realismo mágico, He leído un trabajo del profesor Roas que, después de plantear la división entre el género fantástico y la literatura maravillosa señala que el realismo maravilloso surgido en la literatura hispanoamericana “se sitúa a medio camino entre ambos géneros".

EliminarPara mí, como vengo a decir en el artículo, es lo que viví en mi infancia en el pueblo donde crecí, un pequeño pueblo de La Alpujarra granadina. Difícilmente te lo explicaré mejor que lo descrito arriba. Este género, que se manifiesta de forma ejemplar en Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, tiene muchos parecidos con la literatura maravillosa: lo sobrenatural se acepta sin dar explicaciones, como en Pedro Páramo, de Juan Rulfo otra obra imprescindible. Ni el narrador, ni los personajes experimentan asombro alguno ante lo maravilloso. La diferencia con la literatura maravillosa, creo que es que el realismo mágico narra un mundo semejante al nuestro, al que vivimos en esos pueblos pequeños, perdidos en la geografía española, en los años grises de nuestra infancia, llenos de fantasías imposibles que entonces veíamos como parte de nuestra vida.

Eliminar¿Quieres decir que lo fantástico o lo maravilloso puede verse en determinados ámbitos como real?

ResponderEliminarLo fantástico, como lo maravilloso nunca es real. Resumiendo, lo fantástico es introducir lo imposible en un mundo real; lo maravilloso, introducir lo imposible en un mundo de por sí imposible. Cuando la fantasía infectan la razón nos puede conducir, por ejemplo. al nazismo…

ResponderEliminar¿Entiendo que el nazismo es un episodio fantástico de la historia reciente?

ResponderEliminarCuando lo fantástico o lo maravilloso entran en la estructura lógica del mundo es muy peligroso: podemos inventarnos una raza aria, una raza superior, considerando que hay seres humanos que son inferiores a nosotros. Eso es parte de lo fantástico porque es introduce lo imposible en el mundo real. Eso fue el nazismo, y eso son también los nacionalismos, inventarse algo que nunca existió y dotarlo de componentes extraordinarios. Esas naciones inventadas son incompatibles con la realidad, como el nazismo era incompatible con la realidad, y esa incompatibilidad costó cerca de 50 millones de muertos que fue la segunda GM.

ResponderEliminarLos nazis hicieron un uso aberrante de la razón que llevó a lo que llevó. Tanto el el nazismo como el nacionalismo lo que hacen es censurar todas aquella razones ajenas a sus propios fundamentos oníricos. Y no se puede pedir explicaciones a las personas con las que hemos tenido un sueño; somos responsables de los que decimos y de lo que hacemos, pero no lo somos de lo que decimos ni de lo que hacemos en los sueños de los demás. Esto ocurre en lo fantástico y en lo maravilloso.

Miguel Ángel Pérez Abad, me dice:

ResponderEliminarExtraordinario este recuento del Cádiar de antaño desde la óptica de la infancia y adolescencia de un filósofo y letraherido.Ya hemos comentado las semejanzas entre ese pueblo y el mío. Y es que la época era la misma, y las cosmovisiones similares. Delicioso todo el texto, trazado con una sintaxis exquisita. Y mención especial para la fabrica de la luz y las referencias proustianas a los olores, que, a diferencia de los demás sentidos, conectan directamente con el cerebro, sin intermediarios.

Enhorabuena por ese texto tan bien armado.